|

|

31 janvier 2017 - Journée

d'étude ASFC «Qingdao -Ombres & Lumières»

|

|

Utilisation

des matières premières et alimentation

Les apports lors du 11ème Congrès Mondial de Cuniculture

par

François LEBAS* et François MENINI**

* Association «Cuniculture»,

87A Chemin de Lasserre, 31450 Corronsac, France

**MiXscience, Centre d'affaires Odyssée, ZAC Cicé Blossac,

35172 Bruz, France

|

| INTRODUCTION |

Les 2 orateurs pendant

leur exposé |

Trente

et une communications (1 rapport de synthèse franco-belge et 30

communications courtes) ont été présentées

dans la section "Aliment et Alimentation", dont 8 françaises.

Mais plusieurs communications concernant directement les possibilités

d'utilisation de matières premières ou les techniques d'alimentation,

ont été présentées dans d'autres sections

en raison des effets principaux étudiés. Elles ont également

été intégrées à notre analyse pour

leur partie concernant la relation aliment-performances.

Par ailleurs, pour

l'étude des matières premières utilisées

pour la constitution des aliments expérimentaux, toutes les communications

du congrès ont été potentiellement prises en considération.

Enfin, l'ensemble des communications a aussi été pris

en considération pour l'analyse du mode d'alimentation employé

lors des expériences : aliment unique ad libitum ou rationné,

et aliments sépares.

|

| 1

- LE RAPPORT DE SYNTHÈSE |

Luc Maertens et Thierry Gidenne présentant leur rapport invité

au cours du Congrès |

Le rapport

de synthèse franco-belge présenté par L. Maertens

et T. Gidenne a été axé principalement sur les moyens

d'améliorer d'efficacité alimentaire en élevage cunicole

tout en préservant la santé des animaux et en réduisant

les rejets dans l'environnement. Plutôt que de paraphraser ce travail

de synthèse, il nous a semblé préférable de

mettre ici simplement la traduction française de leur résumé

pour en donner les traits essentiels.

L'alimentation représente

la plus grande part des coûts de production en élevage.

Par conséquent, l'efficacité alimentaire, exprimée

généralement par l'indice de consommation (IC) est un

indicateur clé pour évaluer les performances et la rentabilité

d'un système d'élevage. Dans l'élevage intensif

des lapins, l'IC d'élevage (maternité + engraissement)

a diminué de 3,8 à 3,4 dans les élevages européens

au cours des 15 dernières années. En conséquence,

les rejets d'azote et de phosphore ont été réduits

d'environ 10%. Cette amélioration provient d'un progrès

conjoint en matière de contrôle sanitaire, de facteurs

nutritionnels, de stratégies d'élevage et de progrès

génétiques. Afin d'optimiser les IC d'élevage,

il faut considérer à la fois les reproducteurs (maternités)

comme les unités d'engraissement. Cette revue résume l'impact

des différentes stratégies visant à optimiser l'IC

dans des conditions de production intensive, dans lesquelles les lapins

sont alimentés exclusivement par un aliment granulé [et

de l'eau]. L'usage de reproducteurs performants se traduit par une diminution

de l'IC dans la maternité. L'utilisation appropriée après

le sevrage de régimes alimentaires avec des niveaux de nutriments

adaptés pour optimiser la santé digestive, associée

avec une restriction alimentaire, conduit à des pertes minimes

et a un impact important sur l'IC. Si les différentes exigences

en matière de fibres sont satisfaites, une augmentation du niveau

d'énergie alimentaire, en particulier à l'étape

de finition, réduit l'IC d'environ 0,15 point pour une augmentation

de 0,5 MJ d'énergie digestible. Pour l'avenir, il semble possible

d'améliorer encore l'efficacité alimentaire et donc de

réduire à la fois les intrants et les rejets dans l'environnement

pour atteindre en élevage cunicole un indice de consommation

d'élevage de 3,0 semblable à celui enregistré dans

l'élevage porcin.

Nous pouvons ajouter

à la conclusion des auteurs qu'avec un indice de consommation

proche de celui des porcins, un IC de 3,0 est déjà atteint

par les élevages français les plus performants, l'élevage

des lapins fait beaucoup moins appel à des matières premières

directement utilisables par l'homme que celui des porc (voir plus loin

dans notre rapport la composition moyenne des aliments expérimentaux

présentés lors du Congrès).

|

2

- UTILISATION DES MATIÈRES PREMIÈRES

|

| |

2.1. - Études

de matières premières ± nouvelles

|

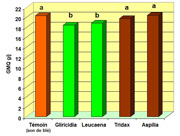

Vitesse de croissance

de lapins disposant de rations iso-azotées comportant 24 à

31% de 4 types de fourrages tropicaux

|

2.1.1.- Matières

premières tropicales et exotiques

Lors de ce congrès

peu de communications ont porté sur la valorisation de nouvelles

matières premières tropicales ou exotiques.

Nous avons cependant retenu un travail du Nigeria sur l'utilisation

du tourteau de karité, la partie de la graine restant après

l'extraction du beurre de karité. Ce produit pauvre en protéines

pour un tourteaux (10-15% /MS), limité à 2,5% en volaille,

peut être incorporé jusqu'à 8% dans l'alimentation

des lapins en engraissement en tant que source d'énergie, sans

altérer les performances de croissance (testé à

0-2-4-6-8%),.

D'autres travaux,

également du Nigeria ont confirmé les possibilités

d'utilisation des feuilles de Moringa oleifeira comme fourrage

pour les lapins. L'incorporation est possible jusqu'à 40% d'un

aliment concentré (testé avec 0-20-40%) sans altération

de la croissance, ou de la qualité des carcasses. Toutefois cette

information était déjà largement disponible grâce

à plus de 25 publications internationales. Dans le même

veine, une autre équipe nigériane a confirmé la

possibilité d'emploi de 4 autres fourrages tropicaux chez le

lapin en croissance, Gliricidia sepium, Leucanea leucocephala,

Tridax procumbens et Aspilia africana, les deux derniers

donnant les meilleures performances.

Un travail chinois

a confirmé que l'acacia jaune à petites feuilles (Caragana

microphylla), un arbuste de la famille des légumineuses (Fabaceae)

poussant dans le nord de la Chine en climat tempéré froid,

est une source fourragère potentielle intéressante pour

l'alimentation les lapins en engraissement. Dans l'étude présentée

au Congrès, elle a été testée au taux de

30% chez des lapins rex en croissance. Des résultats favorables

sur l'utilisation de cette source de fourrage chez le lapin de chair

avaient déjà fait l'objet de 2 communications en 2004

par la même équipe lors du congrès mondial qui s'était

tenu au Mexique.

Enfin un travail

égyptien a montré qu'à condition d'accroitre sensiblement

la proportion de tourteaux dans la ration des lapins en engraissement,

la bagasse (reste de canne à sucre après extraction du

jus de canne) peut sans altération significative des performances

remplacer au moins la moitié du trèfle d'Alexandrie classiquement

employé dans les rations égyptiennes comme source principale

de fibres: testé avec 0 - 9,5 et 19% de bagasse dans l'aliment.

L'IC n'est pas altéré pour une incorporation à

9,5% couplé à un apport d'un complexe d'enzymes. Les auteurs

ont cherché à démontrer que l'utilisation de la

bagasse pouvait être économique dans leur pays. Malheureusement

dans leur calcul du prix de revient de l'aliment, ils ont compté

la valeur de la bagasse comme nulle ce qui est absolument anormal. Dans

les pays ayant une industrie sucrière ou de distillerie à

base de canne à sucre, la bagasse industrielle est totalement

réutilisée sur place dans l'usine comme source d'énergie

pour fournir de la vapeur. Son prix d'intérêt est donc

lié à celui du pétrole, c'est à dire très

nettement différent de zéro. En fait, sa disponibilité

pour l'alimentation animale est quasi nulle. De ce fait les conclusions

des auteurs sur les possibilités économiques d'utilisation

de la bagasse dans leur propre pays sont erronées.

|

La graine de lupin

blanc peut totalement remplacer le tourteau de soja |

2.1.2.- Les matières

premières disponibles en France ou en Europe

Parmi les travaux étudiant des matières premières

déjà connues et souvent utilisées en Europe on

peut citer les 3 communications chinoises sur la pulpe de citrus (0

- 5 - 10 - 15 - 20%). Un travail tchèque sur l'utilisation de

la graine de lupin blanc a redémontré que la graine de

lupin blanc peut remplacer le tourteau de soja (taux étudié

10,5%). Un travail algérien a confirmé que la drèche

de brasserie est une source alimentaire intéressante pour les

lapins (taux testé : 30%). Parallèlement un autre travail

algérien a montré que les grignons d'olive séchés

au soleil peuvent être utilisés comme une bonne source

de fibre associée à une apport très modéré

en protéines: taux 6,4% de la MS pour les protéines brutes

avec une digestibilité de 44% seulement. Les caractéristiques

de l'olive, la météo, le procédé d'obtention

du produit et le degré d'extraction d'huiles peuvent avoir une

incidence sur l'apport nutritionnel (notamment en fibres et MG).

Un travail égyptien

a confirmé que la pulpe de tomate restant après production

des jus de tomate ou de ketchup, peut, après irradiation, être

utilisée au taux de 20%. Mais l'intérêt de l'irradiation

n'apparait pas évident au vu des performances des lapins, en

particulier en raison d'une mortalité élevée. Enfin,

un autre travail égyptien a montré que les déchets

de triage des graines de pois chiche (15 à 20% du poids des graines

brutes avant triage), ayant une composition assez proche de celle la

graine entière, peuvent être utilisés avec succès

dans la ration des lapins (testé avec 0 - 5 - 10 - 15 et 20%).

Toutefois il nous parait important de souligner que l'utilisation de

déchets de triage en général, et ceux correspondant

aux pois chiches ne font pas exception, fait courir un risque important

d'incorporation dans la ration des lapins de produits de qualité

incertaine et surtout ayant un risque fongique élevé.

|

Les glands de chêne

ont une valeur nutritive proche de celle de l'orge |

Dans un deuxième

groupe nous avons réuni des matières premières

moins classiques qui peuvent avoir un intérêt pour les

lapins. Un travail italien a porté sur l'utilisation de la pulpe

de myrtille (résidu du fruit après extraction du jus).

La communication a porté sur l'effet (favorable) sur la composition

des lipides du muscle biceps femoris mais sans fournir d'indication

précise sur les performances de croissance. Au vu des poids d'abattage

celles-ci ne sembleraient pas modifiées pour des taux d'incorporation

de 0 - 5- 10 et 15% de la ration. Une étude algérienne

sur la digestibilité de l'ensilage de maïs séché

a montré que ce produit s'il était disponible aurait un

bon potentiel comme source d'énergie pour l'alimentation du lapin

(11,1MJ/kg MS) associée à des taux de fibres assez modeste

(30% de NDF et 4% de lignine/MS) et un très faible apport de

protéines digestibles (4,4% /MS). Deux autres travaux algériens

ont aussi fourni la valeur nutritive des glands de chêne ou des

rameaux de frêne. Ces deux types d'aliment étaient connus

et utilisés pour les lapins au milieu du siècle dernier

en France (pendant la seconde guerre mondiale en particulier), mais

leur valeur nutritive précise n'était pas connue.

C'est maintenant chose faite.

|

| |

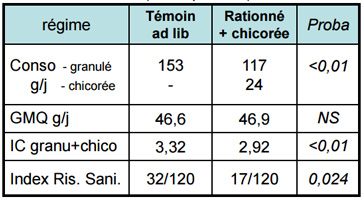

| Enfin une mention

très particulière doit être faite à un

travail tchèque sur l'utilisation de la racine séchée

de chicorée chez les lapins rationnés. Ce produit

pauvre en protéines (6,8%) mais riche en fibres digestibles

et contenant de l'inuline est considéré comme un stabilisant

du fonctionnement digestif. Après broyage, des racines de

chicorée ont été distribuées en supplément

à des lapins rationnés en engraissement. L'intensité

de rationnement était de moins en moins forte pendant la

durée de l'engraissement : 70%, 80% puis 90% de l'ad

libitum pour les périodes 36-57j - 57-64j et 64-71j

, puis à volonté jusqu'à l'abattage à

78 jours, les racines de chicorée étant distribuées

en plus à volonté. Sur l'ensemble de la période

sevrage (36j) abattage (78j) le lot à volonté a consommé

153 g d'aliment/jour, le lot rationné 117 g/j (76,5% de l'ad

libitum en moyenne) + 24g/j de racines de chicorée. Les poids

à l'abattage ont été similaires pour les deux

lots (2995-2951 g) mais l'index de risque sanitaire nettement favorable

au lot rationné + racines de chicorée : 14.1% vs 26,7%

pour le témoin à volonté. En outre le rendement

à l'abattage a été proche de celui du lot témoin

(56.8% vs 57,4%) alors qu'il était classiquement réduit

pour le lot de lapins rationnés sans additif (56.2%) servant

de témoin négatif. |

Deuxième essai avec 2 lots : témoin ad libitum

et lot rationné + racines de chicorée |

|

| |

Pour une

utilisation pratique, plus de détails sur certaines matières

premières seraient nécessaires (type de pulpe de citrus,

type et process de production des drèches de brasserie ou des

racines de chicorée,…). Il convient aussi de souligner l'originalité

du travail tchèque avec les racines de chicorée : aliment

complet rationné + matière première fibreuse, qui

mériterait d'être repris à plus grande échelle

et avec d'autres matières premières au vu des bonnes performances

techniques et sanitaires.

|

| |

2.1.3.- Nature

des matières grasses ajoutées

Un essai espagnol (Trouw Nutrition) conduit sur 660 lapins en engraissement

(34-63j) a comparé trois sources de matières grasses -

huile de soja, lécithine+huile de soja et saindoux - ajoutés

à la ration à raison de 1,5 ou 4%, étudiées.

Ceci a conduit à des aliments contenant en moyenne 3,5 ou 5,7%

de lipides (2460 ou 2660 kcal d'énergie digestible par kg pour

14,4% de protéines digestibles). L'addition de 4% de matières

grasses a significativement réduit l'ingestion (-5,5%; P<0.001)

et un peu la croissance (-3.3% ; P=0.063). Le type de lipide ajouté

n'a pas eu d'effet significatif sur la vitesse de croissance. Toutefois

il y a eu un effet favorable non significatif en faveur du saindoux

(45,1 vs 43.6 et 44,0 g/j) correspondant à une consommation d'aliment

significativement plus élevée (110 vs 104 et 105 g/j,

P=0.036). Enfin, dans cet essai le saindoux a eu un effet favorable

sur la viabilité des lapins par rapport à l'huile de soja

(3,97% vs 10,0%) contrairement à ce qui a été vu

dans d'autres essais. Le mélange lécithine+huile a donné

des résultats erratiques pour la mortalité. Il est regrettable

que la qualité des granulés n'ait même pas été

évoquée dans cet essai alors que les effets du saindoux

et de l'huile de soja ne sont pas identiques en particulier dans le

cas d'une addition de 4%, ce qui ne manque pas d'influencer la consommation

des granulés plus ou moins friable en fonction des lots.

Enfin et surtout

les conclusions de cet essai ne sont applicables que dans les pays,

dont l'Espagne, pouvant utiliser les graisses animales dans l'alimentation

de leurs animaux, car en France tout produit d'origine animale est systématiquement

exclu de alimentation animale.

|

| |

2.2.

- Estimation de la valeur nutritive des matières premières |

| |

A

côté des études in vivo sur les possibilités

d'utilisation des différentes matières premières,

un travail de compilation de la valeur alimentaire publiée dans

le littérature internationale pour différentes matières

premières (plus de 160 essais et 4 bases de données) a été

effectué par F. Lebas. Il en a déduit un système

d'équation permettant une estimation de la teneur en énergie

digestible ou de la digestibilité des protéines à

partir d'une simple analyse chimique fournissant la composition en protéines,

lipides, cellulose brute, NDF, ADF, ADL et en cendres. Bien que n'ayant

pas la précision d'une (bonne) détermination de la valeur

nutritive in vivo (étude de digestibilité), ces systèmes

d'équation fournissent une assez bonne estimation de la valeur

nutritive de matières premières ou de lots d'une matière

première non encore étudiés in vivo. Les meilleures

équations sont : |

| |

Energie Digestible lapin

en MJ/kg = 15,696 + 0,05751 MAT – 0,03929 NDF – 0,12995

ADF + 0,2003 EE – 0,2416 Mx ± 1,043 MJ/kg MS

Digestibilité des protéines % = 63,064 + 1,958

MAT + 0,757 CB – 1,918 ADL – 4,611 Mx – 0,0236 MAT²

+ 0.2296 Mx² - 0,0232 (NDF-ADF)² ± 8,10%

|

| |

2.3.

- Les différentes matières premières utilisées

dans les aliments expérimentaux |

| |

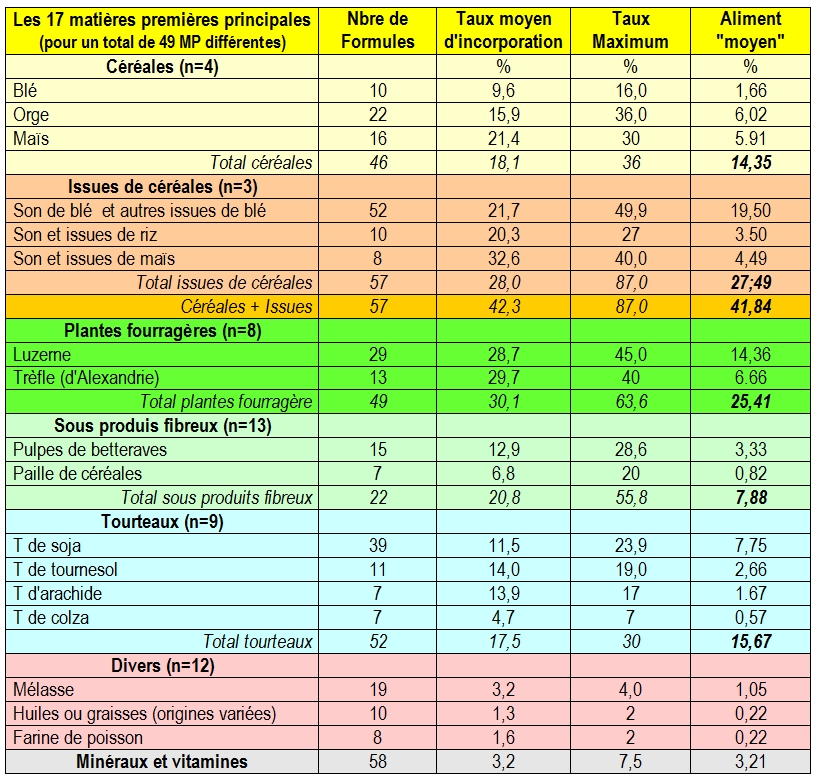

Les

auteurs de 28 communications (sur 207 communications courtes) ont indiqué

la composition centésimale des aliments expérimentaux utilisés,

le plus généralement pour des lapins en engraissement, mais

aussi pour des reproductrices ou des lapins à fourrure. Nous avons

relevé la formule des différents aliments témoin,

ainsi que celle des aliments expérimentaux ayant permis des performances

au moins similaires à celles obtenues avec l'aliment témoin

(différence non significative ou amélioration), soit au

total 58 formules.

L'hypothèse

forte que l'on peut faire est que ces auteurs considèrent pour

les aliments témoins qu'il n'y a pas de risque particulier à

employer ces matières premières dans l'alimentation des

lapins et que les matières premières expérimentées

n'ont pas de contre-indication aux taux étudiés puisque

les performances sont au moins égales à celle du témoin.

Les différents taux employés pour les 49 matières

premières concernées sont donc indicateurs des possibilités

d'emploi (tableau 1).

Les 28 communications provenaient de 7 pays (premier auteur) : Chine

(9), Egypte (6), Algérie (4), France (4), Nigéria (3),

République tchèque (1) et Italie (1)

|

| |

Principales

matières premières (MP) utilisées dans 58 formules

expérimentales avec indication de la fréquence d'emploi

(si présence dans au moins 5 formules), du taux moyen d'incorporation

lorsque cette MP est utilisée, du taux maximum d'emploi observé

et de la teneur calculée pour un aliment moyen représentant

les 58 formules présentées lors du Congrès.

|

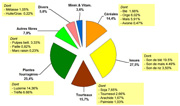

Composition de l'aliment

«moyen» sur la base des 58 formules relevées dans les

communications |

Cette

compilation de 28 communications nous a permis d'identifier 58 formules

différentes. Elles contiennent en moyenne 14% de céréales,

27% d'issues de céréales, 16% de tourteaux, 25% de plantes

fourragères, 8% de sous-produits fibreux, 5% de produits divers

, 1% de mélasse et 3% de minéraux et vitamines. Les taux

d'incorporation des 17 matières premières le plus souvent

utilisées (dans au moins 5 formules) sont réunis dans le

tableau 1, avec indication du taux maximum utilisé.

Au plan de la fréquence

d'utilisation on peut d'abord souligner la très forte fréquence

d'incorporation du son de blé : 90% des formules en contiennent

en moyenne 19,5%. Le tourteau de soja est présent dans les deux

tiers des formules expérimentales (39/58) avec un taux d'incorporation

de moyen de 11,5%. Pour sa part, la luzerne est présente dans

la moitié des formules (29/58) avec un taux d'incorporation moyen

de 28,7%. Lors du précédent congrès, la luzerne

était présente dans 64% des formules expérimentales,

avec un taux d'incorporation proche : 31%. Enfin il nous semble important

de souligner que 20% des aliments étudiés ne contiennent

pas de céréales (12/58).

Parmi les matières

premières utilisées dans moins de 5 formules et présentant

un intérêt actuel ou potentiel pour les aliments "lapin"

fabriqués en France ou en Europe, les taux maximum utilisés

sont les suivants: avoine 15%, tourteau de germe de maïs 15,2%,

sainfoin 39,6%, pulpes de citrus 21% , pulpes de tomates 20%, marc de

pomme 3,4%, marc de raisin 4,2%, anas de lin 7%, pellicules (son) de

graines de moutarde 5%, graines de lupin blanc 10,5%, drèches

de brasserie ou de distillerie 40%, graines oléagineuses entières

ou extrudées (soja, lin ou colza) 3%, farine d'aiguilles de pin

3%.

|

| |

2.4.

- Qualité des matières premières et mycotoxines |

| |

Une

matière première testée et connue pour être

parfaitement utilisable pour l'alimentation des lapins peut être

polluée en particulier par des mycotoxines malgré les efforts

faits lors de la production et/ou de la conservation. En alimentation

du bétail en général, des techniques de traitement

des matières premières ou certains additifs ont été

développés pour réduire voire même supprimer

les effets nocifs de ces mycotoxines, mais leur efficacité a rarement

été testé dans le cas précis du lapin, espèce

particulièrement sensible aux mycotoxines. Lors du Congrès,

deux études réalisées en France ont été

présentées sur cette thématique.

Un travail franco-chinois

(Anyou Biotechnology Group - Chine & Copri - France), a montré

qu'en cas de pollution fongique d'une matière première

(15% d'avoine riche en ergostérol), l'incorporation d'un adsorbant

des mycotoxines, à base de végétaux issus de la

pharmacopée chinoise, permet de réduire le taux de mortalité

(14% au lieu de 20%) sur la première phase d'engraissement (<56

jours). Cette amélioration, de l'état sanitaire a été

obtenue sans modification significative de la vitesse de croissance

sevrage-abattage (35-70j), mais avec un amélioration de l'indice

de consommation 35-70j et du rendement à l'abattage. Toutefois

ce travail ne donne pas d'indication sur la nature des mycotoxines concernées.

En effet le seul dosage de l'ergostérol mentionné par

les auteurs permet d'affirmer que l'avoine utilisée a bien subi

une pollution fongique (l'ergostérol est un composé spécifiques

des parois des cellules fongiques et des levures) mais ne donne aucune

indication sur la nature des mycotoxines concernées, ni même

la certitude qu'il y en avait bien (condition nécessaire mais

pas suffisante).

Un autre travail

présenté par MG2Mix et Copri dans la section physiologie

digestive, a montré qu'un adsorbant des mycotoxines de conception

française associé à un protecteur hépatique

(produits minéraux et organiques) a permis de réduire

significativement de 18,5% à 13,9% la mortalité constatée

sur l'ensemble de l'engraissement chez des lapins ayant reçu

un aliment contaminé par 3 trois mycotoxines identifiées

(déoxynivalénol, zéaralénone et acide tenuazonique).

L'amélioration de santé a été obtenue principalement

par réduction des troubles digestifs post-sevrage et a corrélativement

été associée à une amélioration de

la vitesse de croissance en particulier au début de l'engraissement

(40,7 vs 36,8 g/j).

|

| |

A côté

de ces effets positifs indéniables des adsorbants de mycotoxines,

il convient de souligner que les deux produits testés n'ont réduit

la mortalité d'engraissement "que" de 4 à 6

points : 14% de mortalité résiduelle contre 18 à

20% pour les 2 lots contaminés. Des essais avec d'autres dosages

ou d'autres produits sont donc souhaitables pour voir s'il est possible

de supprimer totalement ou presque les effets d'une pollution fongique

faible à modérée. En tout état de cause

des matières premières sans mycotoxine sont toujours préférables.

|

| 3

- COMPOSITION des ALIMENTS et TECHNIQUES d'ALIMENTATION |

| |

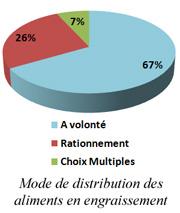

1/

Mode d'alimentation des lapins expérimentaux |

|

Avant

d'analyser les communications abordant spécifiquement les techniques

d'alimentation et la composition des aliments, il nous a semblé

intéressant de voir comment les lapins expérimentaux ont

été alimentés lors des multiples essais à

l'origine des communications du Congrès, toutes sections confondues.

Le mode de distribution

des aliments a été indiqué dans environ la moitié

des communications : 101/207. Pour les autres communications, soit le

mode de distribution n'a pas été indiqué et on

doit le regretter, soit, le plus généralement, le concept

n'était pas pertinent. Dans plus de 90% des situations, les lapins

avaient à leur disposition un aliment unique + de l'eau, cette

dernière étant toujours fournie à volonté.

Dans 9 cas au total, les lapins avaient le choix entre 2 aliments solides,

un concentré + un fourrage ou parfois plus d'un fourrage(choix

entre fourrages) mais toujours avec de l'eau de boisson à volonté.

En engraissement, les lapins expérimentaux ont été

alimentés à volonté dans les deux tiers des essais

(58 cas sur 87). Ils ont été rationnés dans le

quart des cas (23/87) et dans quelques cas restant (6/87) ils ont eu

le choix entre plusieurs aliments, généralement un concentré

rationné ou à volonté + un fourrage à volonté.

Pour les lapines en reproduction le mode de distribution des

aliments a été le plus généralement à

volonté, mais dans 2 cas sur 15, les lapines en reproduction

ont reçu une alimentation en quantité limitée,

avec ou sans un fourrage complémentaire.

Pour les lapines futures reproductrices peu d'essais, nous avons

simplement relevé 2 cas d'alimentation à volonté

et 2 cas de rationnement (comparaisons).

Enfin, les lapins adultes ou sub-adultes utilisé dans

différents essais ont été alimentés à

volonté dans 7 cas et rationnés dans 2 autres.

|

| |

2.2.

- Rationnement des lapins en engraissement |

| |

Quatre

des communications présentées au Congrès concernent

le rationnement des lapins en engraissement pendant des périodes

plus ou moins prolongées.

Un travail chinois

(Southwest University, Chongqing) a montré qu'un rationnement

quantitatif éventuellement très marqué (30% - 50%

ou 70% de l'ad libitum) pendant la semaine suivant le sevrage

de lapins Hyla, suivi d'une alimentation à volonté, n'entraîne

pas de modification significative de la vitesse de croissance au cours

des 5 semaines de l'engraissement (40-75 jours). Par contre ce court

rationnement post-sevrage permet une réduction significative

de l'indice de consommation : 2,97 en moyenne contre 3.33g/j pour le

lot ad libitum, soit -11%, sans effet significatif du niveau de restriction.

Toutefois ce travail ne donne aucune indication sur la mortalité

ou la morbidité des lapins (36 lapins par lot), ni sur le rendement

à l'abattage. Il serait intéressant que cet essai soit

répété sur un plus grand nombre de lapins et dans

plusieurs conditions d'élevage (souche, milieu, qualité

de l'aliment).

Un travail italien

(Université de Padoue) a présenté les résultats

d'un rationnement quantitatif à 80% de l'ad libitum appliqué

pendant les 3 semaines consécutives à un sevrage à

34 jours, suivi d'une réalimentation à volonté

pendant 2 semaines. Le rationnement initial n'a pas entrainé

de réduction de la vitesse de croissance globale sevrage-abattage

ni du rendement à l'abattage ou de la composition des carcasses.

Par contre il a permis une réduction de l'indice de consommation

d'engraissement de 4%. Toutefois des troubles digestifs observés

au début de l'essai ont eu pour conséquence un niveau

de consommation réel du lot soi-disant rationné très

différent du niveau théorique : 1ère semaine 87%,

2ème semaine 96% et 3ème semaine 100%, ce qui ramène

cette essai au niveau de celui de l'essai chinois présenté

juste avant.

Un essai français

(INRA Toulouse) a porté sur un rationnement à 70% de l'ad

libitum appliqué du sevrage (28 jours) à l'abattage (64

jours). Classiquement le rationnement a réduit la vitesse de

croissance (-17%) et l'indice de consommation (-15%), mais sans effet

sur la mortalité globale des lapins : 10,6% en moyenne. Cet essai

a été réalisé dans deux conditions hygiéniques

: un bon nettoyage-désinfection de la salle d'engraissement et

des cages avant l'entrée des lapins ou pas de nettoyage en dehors

d'un simple brûlage des poils. Une hygiène dégradée

(pas de nettoyage entre bandes) n'a pas eu pas d'effet sur le GMQ et

l'IC mais a été associée, de manière inattendue,

à une plus fable mortalité et morbidité 7,6% vs

16,6% (plus forte stimulation des défenses de l'organisme des

lapins en milieu plus pollué ou niveau bas d'hygiène insuffisamment

bas pour déstabiliser le sanitaire ?). Enfin dans cet essai les

auteurs ont cherché à estimer les capacités de

défenses immunitaires des lapins et ont constaté que le

rationnement tend à réduire la production des IgG par

les lapins.

Après ces

travaux sur le rationnement quantitatif, un travail français

(InVivo NSA) a montré que par rapport à un libre accès

à la mangeoire (lot ad libitum), un accès limité

à 14h/24h permet une amélioration du GMQ de 2,7% et une

réduction de l'indice de consommation de 3,36 à 3,26 (-3%),

notamment en début d'engraissement. Une mortalité nulle

pendant cette partie l'essai n'a pas permis d'estimer l'impact sur l'état

sanitaire des lapins. Par contre simultanément 2 lots étaient

rationnés quantitativement à 80% de l'ad libitum avec

1 seule ou 4 distributions par jour. La distribution unique a entraîne

les réductions classiques du GMQ (-11%) et de l'IC (3,07 vs 3.36).

Les 4 distributions / jour se sont avérées nettement moins

intéressantes qu'une distribution unique de la ration quotidienne:

plus faible GMQ et tendance à entrainer un peu de mortalité

(3.3% vs 0%). Il est dommage que les rendements à l'abattage

n'aient pas été mesurés dans cet essai.

|

| |

|

Ce travail français a confirmé

l’intérêt du rationnement en durée

: 14h de distribution, ainsi que l’effet négatif

du fractionnement des repas en rationnement quantitatif

|

|

|

| |

2.3.

- Sources et niveaux d'énergie dans la ration |

| |

Un essai

français (Techna) a été conduit pour déterminer

le rôle de l'apport principal d'énergie dans l'aliment d'engraissement

: lipides, amidon ou fibres digestibles. Cet essai s'est déroulé

dans de bonnes conditions sanitaires (1,2% de mortalité pour le

témoin et aucune pour les autres lots). A taux d'énergie

digestible identique (calculé) un aliment où un part importante

de l'énergie est apportée par des lipides (graines et huile

de colza) ou des fibres digestibles (pulpes de betteraves) donne de moins

bonnes performances de croissance ou d'abattage qu'un aliment où

l'amidon est la source principale (orge) ou surtout qu'un aliment ayant

un apport d'énergie équilibré entre les 3 sources.

Toutefois, l'amplitude observée pour les variations de vitesse

de croissance n'est que 4% alors qu'aucune mesure in vivo n'a été

faite pour vérifier que les 4 aliments expérimentaux avaient

bien des teneurs identiques au moins en énergie digestible et en

protéines digestibles. Enfin, il serait utile de répéter

cet essai dans des conditions plus classiques de mortalité telles

qu'observées sur le terrain (5-7% par exemple) pour que les effets

des sources d'énergie puissent être estimés sur l'état

sanitaire des lapins.

Un autres essai

français (INRA Toulouse), avec une alimentation séparée

mères/lapereaux, les auteurs ont étudié l'effet

de la composition de l'aliment distribué aux mères reproductrices

(120 lapines ayant donné 236 portées expérimentales)

sur leur production laitière et les conséquences sur les

performances des lapereaux qui ont tous reçu le même aliment

type engraissement de 18 à 70 jours. Par rapport à un

aliment de reproduction classique à 2,4% de matières grasses,

un aliment enrichi en matières grasses à 4,9% (origine

non précisée) distribué seulement de la mise bas

à 25 jours n'a pas modifié significativement la production

laitière contrôlée à 3 et 10 jours après

la mise bas. Par contre cette production a été accrue

sensiblement lors des contrôles à 17 jours (+26%) et à

23 jours (+16%), pour ne plus se différencier du témoin

au 29e jour de lactation lorsque les lapines étaient revenues

à l'aliment classique de maternité. Cet accroissement

temporaire de la quantité de lait disponible pour les lapereaux

a entrainé une réduction significative de leur consommation

d'aliment solide sur la période 18-25jours (7 vs 10 g/jour/lapereau)

mais a cependant permis un accroissement un poids moyen des lapereaux

à 18j (+11%) et 25 jours (+9%). Au sevrage, l'accroissement de

poids vif résiduel (+3%) n'était plus significatif.

Pour le troisième

groupe de lapines qui a reçu l'aliment type engraissement (celui

des lapereaux) de 25 jours jusqu'au sevrage de la portée à

35 jours de lactation et l'aliment de reproduction le reste du temps,

aucun écart significatif n'a été observé

par rapport au lot témoin. Dans cette étude, les 3 types

d'alimentation des mères n'ont pas modifié la viabilité

des lapereaux allaités: perte de 8,1% en moyenne au cours de

la période 3-35 j.

Après le sevrage, la croissance et l'indice de consommation ont

été similaires pour les 3 lots. Mais les lapereaux dont

la mère avait reçu l'aliment type engraissement de 25j

au sevrage, ont eu une mortalité sevrage abattage significativement

plus faible : 1,7% vs 4,7 et 5,8%. Dans la mesure où aucune indication

n'a été fournie par les auteurs sur les conséquences

de ces 3 types d'alimentation de maternité sur les performances

de reproduction des lapines, il n'est pas encore possible de tirer une

conclusion directement applicable de cet intéressant essai préliminaire.

|

| |

2.4.

- Equilibre nutritionnel de la ration |

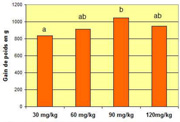

Effet de la supplémentation

en zinc de l'aliment sur le gain de poids des lapins en engraissement |

2.4.1. Apport

de Zinc

Un essai égyptien a montré qu'en période estivale

(30-32°C et 50-65% d'humidité), dans une étude portant

sur 4 taux de supplémentation en zinc (30 - 60 - 90 et 120 mg/kg

d'aliment), un apport de zinc supplémentaire de 90 mg/kg d'aliment

distribué aux lapines améliorait significativement l'ingestion

pendant la lactation (+15% d'ingéré) et le poids de portée

au sevrage à 28 jours (+22%). Par contre les 3 autres taux de

supplémentation, testés eux aussi avec seulement 15 lapines

par lot, suivies sur une seule portée, ont donné des performances

quasi identiques quelque soit le taux de zinc. Le même niveau

de zinc supplémentaire de 90 mg/kg distribué en engraissement

(20 lapins par lot) a favorisé la consommation (+9%) et la croissance

(+25%) sur une période d'engraissement d'une durée non

précisée, par rapport à la supplémentation

la plus réduite de 30 g/kg (graphique ci-contre). On doit regretter

que l'apport de zinc par les matières premières n'ait

pas été déterminé et surtout que l'essai

ait été fait avec des lapins à faible productivité.

Il vient cependant compléter les autres essais traitant du même

thème, avec des résultats certes parfois contradictoires,

mais il pourra éclairer les nouvelles recommandations suite à

la nouvelle réglementation prévue en 2017 sur les teneurs

maximales de zinc dans l'aliment

|

| |

2.4.2.

- Apport de protéines |

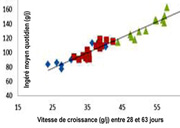

Relation entre ingestion

et vitesse de croissance de lapins de 3 lignées |

Une équipe

espagnole (Université de Valence) s'est posé une bonne

question : un aliment classique d'engraissement conçu pour des

lapins croisés destinés à la boucherie permet-il

à des lapins des lignes parentales à très haut

potentiel de croissance d'exprimer la totalité de ce potentiel

? Les auteurs ont pointé comme facteur limitant potentiel la

teneur en protéines, sans fournir de réelle justification

à ce choix. Ils ont simplement constaté la réduction

des teneurs en protéines pratiquée sur le terrain pour

réduire l'incidence de l'EEL, sans remarquer que simultanément

les teneurs en énergie digestible diminuaient aussi (plus de

fibres), ce qui maintient à peu près constant le ratio

protéines digestible/énergie digestible dans l'ingéré

des lapins. Pour étudier leur idée; il aurait été

logique de distribuer plusieurs types d'aliment avec des taux croissants

de protéines digestibles par rapport à l'énergie,

à des lapins ayant des potentiels de croissance variés

(différentes lignées) et de déterminer leurs performances

(croissance, efficacité digestive, ...). Au lieu de cela, ils

ont distribué un aliment d'engraissement unique ayant

11,1% de protéines digestibles (calculées), dont la teneur

en énergie digestible n'a même pas été précisée,

et ils ont étudié la manière dont des lapins à

vitesse de croissance différenciée valorisaient cet aliment

unique. Ils ont effectivement identifié des différences

dans l'utilisation des aliments entre les lapins ayant des croissances

différentes en analysant la relation ingéré-vitesse

de croissance.

Classiquement ils

ont montré que les lapins à croissance rapide sont ceux

qui consomment le plus. Mais ils n'ont pas déterminé par

exemple s'il y a des différences d'efficacité digestive

(digestibilité des aliments) entre les animaux à fort

et faible potentiel. Leurs observations sont relativement intéressantes,

mais cela ne répond en aucun cas à la question posée

: faut-il un aliment d'engraissement particulier pour les lapins

à très fort potentiel de croissance ?

|

| |

2.4.3. - Apport

de Vitamine E et autres additifs nutritionnels

Une expérimentation française (Copri) a testé

les effets de différentes supplémentations en vitamine

E d'un aliment de reproduction couvrant déjà largement

les besoins des animaux : la ration de témoin contenait 74 ou

80 ppm de vitamine E synthétique en sus de l'apport des matières

premières, pour des recommandations à 50 ppm au total.

Dans un premier essai incluant 4 bandes (octobre 2008 à juillet

2009), une supplémentation de l'aliment avec 51 ppm de vitamine

E extraite de l'huile de soja (apport total de 125 ppm de vitamine E),

les auteurs ont observé une tendance non significative à

l'amélioration du taux de gestation (341 portées au total

par niveau de vitamine E), sans modification de la prolificité

(10,95 nés vivant /MB en moyenne). Par contre ils ont observé

une augmentation significative de la mortalité avant servage

: 7.41 vs 4,50%, associée à une réduction du poids

moyen au sevrage (948 vs 997g). Aucune différence significative

n'a ensuite été enregistrée entre les lots après

le servage en ce qui concerne la vitesse de croissance (38,3 g/j) ou

la mortalité (9,35% en moyenne). Il reste à déterminer

si l'effet néfaste de l'apport supplémentaire de vitamine

E observé sur les lapereaux sous la mère est le fait de

l'excès de vitamine E en général (alpha-tocophérol)

ou de la source de vitamine E utilisée pour l'expérimentation

(extraction d'un produit ± pur).

Dans un second essai

portant sur 2 fois 40 portées (une série d'IA), les auteurs

ont distribué 300 g d'un "booster" répartis

sur les 15 premiers jours de lactation. Dans le lot témoin le

booster contenait 30 ppm de vitamine E et 250 ppm dans le lot expérimental.

Ces supplémentations étaient faites avec de la vitamine

E de synthèse. Le protocole appliqué n'est pas clair dans

la mesure où les auteurs mentionnent une différence significative

de prolificité entre les lots (en faveur du témoin 12,2

vs 9,4 nés vivants) c'est à dire avant même que

le booster soit distribué. Ils mentionnent ensuite une plus forte

mortalité des lapereaux avant comme après sevrage. Cet

effet négatif, en particulier en engraissement (22% de mortalité

contre 12.9% pour le témoin) semble difficilement attribuable

au booster enrichi en vitamine E consommé uniquement par la mère.

Au vu de cet essai il n'est pour l'instant pas recommandable d'ajouter

de la vitamine E dans l'alimentation des lapines au dessus de la couverture

des besoins. Cet apport supplémentaire semble en effet pouvoir

conduire à des contre-performances et en outre il a un prix relativement

élevé.

Une autre communication

relatant un travail réalisé en Egypte a montré

qu'un apport plus massif de vitamine E dans l'alimentation des lapins

en engraissement en période estivale (+200 ppm) a un effet favorable

sur l'efficacité alimentaire (IC de 4,03 vs 4,36 pour le témoin).

Un apport de sélénium (de 0,1 ppm) a aussi un effet favorable

(IC 3,74) , de même qu'un apport de tannins (0,15% - IC 3,66)

sans modification de la vitesse de croissance pour aucun des traitements.

Par contre des apports un peu différents de vitamine E (+100

ppm), de sélénium (0,2 ppm) ou de tannin (0,3%) n'entrainent

aucune amélioration de l'indice de consommation.

La conclusion

pratique à la suite de ces essais sur des additifs nutritionnels,

est qu'il faut continuer l'expérimentation pour y voir plu clair,

et pour l'instant il semble préférable de s'abstenir de

faire une supplémentation d'aliments couvrant déjà

les besoins alimentaires connus.

|

| 4

- CONCLUSION GENERALE |

| |

Pour

l'emploi des matières premières, les différentes

communications présentées lors de ce Congrès ont

surtout fourni des précisions sur les possibilités d'emploi

de matières premières déjà connues. Elles

ont fourni un éclairage complémentaire sur des limites d'emploi

et la valeur nutritive déterminée in vivo ou par

calcul à partir de la composition chimique.

Pour les techniques

d'alimentation nous retiendrons que les études expérimentales

chez le lapin en croissance se font toujours majoritairement (2/3 des

cas) avec des lapins nourris à volonté. Si plusieurs communications

ont approfondi nos connaissances sur les conséquences d'un rationnement,

et d'autres ont soulevé la question de la révision des

recommandations nutritionnelles actuelles, aucune étude n'a abordé

la composition spécifique souhaitable pour un aliment rationné.

Enfin, quelques

communications portant sur l'alimentation des lapines pendant la phase

de reproduction ont montré que l'alimentation de la mère

allaitante peut avoir des conséquences sur les performances des

lapereaux , même après sevrage, indépendamment de

l'alimentation des jeunes. Mais beaucoup de points de la relation alimentation

de la mère - alimentation des jeunes avant et après sevrage

restent mal connus et mériteraient plus de travaux de recherche.

|

| |

|