![]()

5 février 2009 - Journée d'étude ASFC « Vérone

- Ombres & Lumières »

Utilisation des

matières premières et techniques d'alimentation :

les apports lors du 9ème Congrès Mondial de Cuniculture

par

François LEBAS* et Bertrand RENOUF**

* Association Cuniculture, 31450 Corronsac

** Cybélia Sanders, 35170 Bruz

1 : Travaux sur les matières premières tropicales

F. Lebas

et B. Renouf pendant le Congrès lui-même à Vérone,

encadrant G. Xiccato, le Président du Congrès

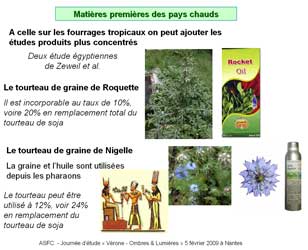

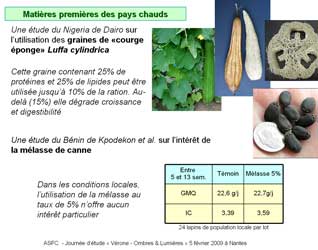

Lors du congrès, 12 communications ont été présentées sur les possibilités d'utilisation de différentes matières premières éventuellement disponibles dans les pays chaud. Certaines correspondent à l'exploration de la valeur alimentaire de matières premières qui pourraient être produites dans ces pays mais ne sont pas réellement disponibles aujourd'hui. On peut ranger dans cette catégorie les tourteaux de graines de roquette (Eruca sativa) ou de nigelle (Nigella sativa) produits en Egypte lors de l'extraction d'huiles essentielles, de même que les graines de la courge éponge (Luffa cylindrica) produites à l'échelle artisanale dans différents pays tropicaux. Très classiquement, la conclusion des auteurs est que ces matières pourraient être utilisées au taux de 10-15% dans un aliment équilibré, si elles étaient réellement disponibles.

La majorité

des autres communications concernent l'utilisation de fourrages tropicaux

distribués en vert ou après séchage et incorporation

dans un aliment composé. On peut citer dans cette catégorie

Boehmeria nivea (ramie blanche), Brachiaria mutica (herbe

de Para), Calapogonium mucunoides, Centrosema pubescens,

Hymenachne acutigluma (herbe bambou), Ipomea batatas (patate

douce, partie aérienne), Ipomoea aquatica (épinard

d'eau), Lablab purpureus (dolique pourpre), Manihot utilissima

(manioc : épluchures des racines et partie aérienne), Psophocarpus

scandens (espèce de pois ailés africain), Wedelia

spp. Dans la très grande majorité des cas la conclusion

des auteurs est que chacun des fourrages peut être utilisé

pour alimenter les lapins (études principalement en engraissement),

parfois au prix d'une faible réduction des performances par rapport

au témoin: réduction du GMQ de 5 à 10% sans altération

nécessaire de l'indice de consommation.

Une mention un peu particulière doit être faite pour un travail

réalisé au Bénin (Kpodékon et al.), montrant

qu'utilisée au taux de 5% une matière première employée

par ailleurs dans le monde entier, la mélasse de canne, ne présente

pas d'intérêt spécifique ni d'inconvénient

dans le cas de ce pays, seul son prix peut conduire à l'inclure

ou à l'exclure des formules.

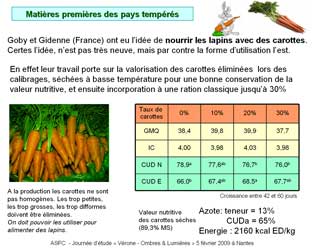

Seules 3 communications ont portés sur les possibilités d'utilisation de matières premières produites dans les pays tempérés. Une communication de l'IUT de Perpignan (Goby et Gidenne) a permis de montrer que le lapin peut valoriser les carottes entières séchées à basse température (rejets de tri/calibrage des carottes commerciales) jusqu'au taux maximum expérimenté, à savoir 30% de la ration : 2160 kcal d'énergie digestible et 12,9% de protéines, digestibles à 63%, pour un produit contenant 89,3% de matière sèche. Toutefois une très forte teneur en minéraux du produit disponible (21,2%) rend nécessaires des études plus complètes avant que ce produit puisse être conseillé.

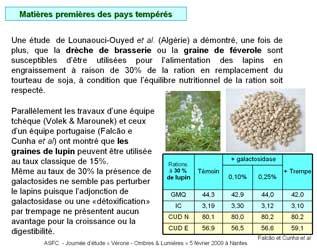

Un travail conduit

en Algérie (Lounaouci et al.) a montré que le lapin pouvait

parfaitement valoriser les drèches de brasserie ou la féverole

et que l'utilisation de ces matières premières pouvait éviter

d'avoir recours à du tourteau de soja dans la formulation des aliments

pour lapins. On doit cependant souligner que si ce travail est intéressant

pour l'Algérie, il ne fait que confirmer au plan général

des données connues depuis longtemps en Europe et en France en

particulier. De la même manière, un travail tchèque

Volek et Marounek ont montré (une nouvelle fois) que l'utilisation

de 15% de lupin doux (ici le cultivar Amiga) permettait aussi d'éviter

d'utiliser des tourteaux qu'ils soient de soja ou de tournesol. En complément,

un travail portugais de Falcao e Cunha et al., a montré qu'il n'y

avait aucun intérêt un incorporer des a-galactosidase à

une ration contenant 30% de graines de lupin alors que ce type de traitement

a été jugé efficace chez le Porc . De même,

avec les nouvelles variétés de lupin, la méthode

traditionnelle portugaise de "détoxification" des graines

de lupin par trempage prolongé, ne présente aucun intérêt

pratique malgré la réduction de la teneur des aliments en

raffinose (0,9 vs 2,2 à 2,5%).

L'analyse des 58 formules alimentaires ainsi récoltées a permis de montrer que les aliments utilisés dans les expérimentations sur lapins, principalement pour l'engraissement, contiennent en moyenne 18-20% de céréales, également 18-20% de sous-produits céréaliers (son de blé principalement), environ 40% de sources de fibres (luzerne principalement) et 16% de tourteaux (tableau 1).

Au plan de la fréquence

d'utilisation on peut d'abord souligner la très forte fréquence

d'incorporation de la luzerne (78% des formules en contiennent en moyenne

près de 32%). Parmi les autres sources de fibres, la paille est

assez souvent employée (38% des formules en contiennent). Il y

a tout lieu de penser que cette présence est surtout liée

au coté "expérimental" des formules recueillies,

l'incorporation de paille étant un moyen facile pour équilibrer

la ration en cellulose et autres type des fibres. Le cas de la pulpe de

betteraves (présente dans 50% des formules) est assez similaire.

On doit aussi remarquer qu'au plan international, le maïs est une

céréale relativement souvent utilisée dans les aliments

expérimentaux (un peu plus du tiers des formules en contiennent)

alors que cette céréale est très généralement

exclue des aliments commerciaux pour lapins en France. Cette différence

de fréquence d'utilisation vient de ce que la très grande

majorité des auteurs qui ont incorporé du maïs dans

leurs aliments expérimentaux travaillent dans des pays plus chauds

que la France. Dans ces pays, le risque de présence de mycotoxines

dans le maïs est beaucoup plus faible qu'en France, la céréale

étant récoltée sèche sur pied alors que dans

notre pays elle est récoltés encore un peu humide (situation

favorable au développement de mycotoxines) et séchée

artificiellement. Pour quelques pays le maïs est importé avec

des contrôles qualitatifs plus ou moins pointus, et le risque de

présence de mycotoxines est alors bien réel, mais c'est

souvent la seule céréale disponible sur place (96,6% des

formules expérimentales contiennent au moins une céréale).

Tableau

1 : Principales matières premières (MP) utilisées

dans 58 formules expérimentales avec indication de la fréquence

d'emploi (si présence dans au moins 4 formules), du taux moyen

d'incorporation lorsqu'une MP est utilisée, du taux maximum d'emploi

observé et de la teneur calculée pour un aliment moyen représentant

les 58 formules présentées lors du Congrès.

|

Les

17 matières premières principales

(pour un total de 32 MP différentes) |

Nbre

de

Formules / 58 |

Taux

moyen

d'incorporation % |

Taux

Maximum % |

Aliment

"moyen" % |

|

Céréales

|

|

|

|

|

| - Blé |

15

|

12,8

|

32

|

3,26

|

| - Orge |

28

|

15,5

|

35

|

7,38

|

| - Maïs |

21

|

19,8

|

52

|

7,05

|

| - Avoine |

6

|

10,8

|

13

|

1,10

|

|

Total

céréales

|

56

|

19,8

|

52

|

18,79

|

|

Issues

de céreales

|

|

|

|

|

| - Son de blé |

42

|

19,1

|

40

|

13,59

|

| - autres issues de blé |

6

|

25,4

|

34

|

2,58

|

|

Total

issues de blé

|

44

|

21,7

|

40

|

16,17

|

| - Sous produits de maïs |

5

|

8,7

|

26

|

1,36

|

| - Son de riz |

5

|

11,1

|

30

|

0,94

|

|

Total

issues de céréales

|

46

|

23,4

|

51

|

18,47

|

|

Sources

fibres

|

|

|

|

|

| - Luzerne |

45

|

31,9

|

65

|

24,30

|

| - Trèfle |

8

|

18,9

|

33

|

2,56

|

| - Paille (de blé) |

22

|

6,3

|

20

|

2,36

|

| - Pulpes de betteraves |

29

|

16,1

|

49

|

7,93

|

| - Feuilles d'arachide |

4

|

28,3

|

31

|

1,92

|

| - Marc de pomme |

4

|

5,9

|

8

|

0,40

|

|

Total

sources fibres

|

54

|

43,9

|

82

|

40,18

|

|

Tourteaux

|

|

|

|

|

| - T de soja |

40

|

10,1

|

24

|

6,88

|

| - T de tournesol |

33

|

12,0

|

24

|

6,73

|

| - T de palmiste |

4

|

16,5

|

27

|

1,12

|

|

Total

tourteaux

|

57

|

16,2

|

51

|

15,64

|

|

Divers

|

|

|

|

|

| - Soja entier |

7

|

5,2

|

10

|

0,62

|

| - Mélasse |

15

|

2,8

|

5

|

0,72

|

| - Huile (origines variées) |

27

|

1,8

|

6

|

0,84

|

Différentes

pratiques de rationnement sont traités dans 8 publications: rationnement

de l'aliment en durée, rationnement de l'aliment en volume, rationnement

de l'eau de boisson en durée, rationnement aliment avec ou sans

rationnement eau de boisson. Différents niveaux et durées

de rationnement ont aussi été étudiés. Rien

de bien nouveau sur les performances de croissance mais plutôt des

confirmations de résultats déjà connus.

Nous pouvons noter que les mesures sur la qualité de viande et

les caractéristiques des carcasses sont de plus en plus intégrées

dans les protocoles d'essais, en complément des habituelles mesures

concernant le sanitaire et les performances de croissance.

Au cours d'un essai

réalisé pendant l'été en Italie, Bovera et

al ont montré qu'une restriction limitée (80% de l'ad libitum

sur l'aliment sevrage distribué de 35 à 60jours puis 90%

de l'ad libitum sur l'aliment finition de 61 à 81j) n'affecte pas

de ùanière significative le poids final (2,42 vs 2,50 kg)

grâce à une croissance compensatrice en fin d'engraissement.

Lors d'une restriction alimentaire par une limitation de l'accès

à la mangeoire (9h d'accès à la mangeoire pendant

les 4ème et 5ème semaines d'âge, 10h pendant les semaines

6 et 7, 12h pendant les semaines 7 et 8, 14h pendant les semaines 8 et

9 et ad libitum pendant les semaines 10 et 11), l'équipe hongroise

de Matics et al. montre, comme leur compatriote Szendrö l'avait déjà

remarqué en 1988 que les lapins mangent de plus en plus en vite

avec l'âge. Le lapin âgé a besoin d'un temps plus court

pour consommer sa ration journalière. Nous n'observons donc pas

de différence de consommation d'aliment de 8 à 11 semaines

entre les lots rationné et à volonté alors qu'il

y a une différence en début de rationnement et que cette

différence s'estompe au fil des semaines: différence de

26.7% sur les deux 1ères semaines, 18,3% sur les deux suivantes

puis pas de différence à partir de la semaine 7. Ainsi,

Matics et al. n'ont pas observé de différence sur le poids

au final (2737 vs 2799g) malgré une différence en début

d'engraissement (871 vs 959g après une semaine de restriction).

Parallèlement, Bovera et al. (Italie) ont également constaté

que dans leur expérience, les lapins rationnés (80% de 35

à 60j puis 90% jusqu'à 81j) ont connu une croissance compensatrice

en fin d'engraissement même si elle n'est pas complète, mais

cela est certainement du à la chaleur en fin d'engraissement.

.

Tableau 2 : L'efficacité alimentaire est

toujours meilleure avec le rationnement

|

% amélio-ration

|

Auteurs

|

|

8%

|

Ben

Rayana et al.

|

|

3%

|

Matics

et al.

|

|

5

à 9%

|

Bergaoui

et al.

|

|

11%

|

Bovera

et al.

|

|

8

et 9%

|

Foubert

et al.

|

En revanche, en pratiquant

un rationnement aliment plus sévère (70 ou 85% de l'ad libitum)

du sevrage à la vente, l'équipe tunisienne de Bergaoui et

al. a observé une baisse du GMQ avec le rationnement (respectivement

29,4 - 34,6 et 38,5g/j pour 70, 85 et 100%) et du poids final (respectivement

1740, 1955 et 2115g à 11 semaines d'âge). Il en est de même

pour une autre équipe tunisienne dirigée par Ben Rayana

qui a distribué 2 ou 4 heures d'eau /jour du sevrage à la

vente à 77 jours. La perte de poids est de respectivement 279 et

180g par rapport au lot témoin à volonté. Cette perte

s'explique par une réduction de 42 et 29% de la consommation en

eau qui se traduit par une réduction de 25 et 20% de la consommation

en aliment. A noter que le ratio eau /aliment est réduit avec la

restriction hydrique (respectivement 1,65 - 1,86 et 2,05 pour le témoin

à volonté). A propos de ce rapport consommation eau /consommation

aliment, Foubert et al. (France) ont voulu voir s'il influençait

la croissance compensatrice en comparant 2 ratios eau / aliment (1,7 et

>3). Ainsi, par rapport à un témoin recevant eau et aliment

à volonté, de 31 à 53 jours un groupe a disposé

d'eau à volonté mais d'un aliment limité à

70% (ratio >3) et un 3ème groupe a eu l'aliment rationné

à 70% et l'eau limitée de manière à obtenir

un ratio de 1,7. Dans le cadre d'une situation sanitaire saine ou en présence

d'EEL, il n'a pas été constaté de différence

de consommation, de poids à la vente et d'indice de consommation

entre les 2 lots rationnés.

Que le poids à la vente soit identique ou plus faible chez les

animaux rationnés, par rapport à celle observés pour

les animaux à volonté, l'efficacité alimentaire est

toujours meilleure avec le rationnement alimentaire. 8% pour Ben Rayana

et al., 3% pour Matics et al., 5 à 9% pour Bergaoui et al., 11%

pour Bovera et al. et 8 et 9% pour Foubert et al..

Par contre, Bovera et al. précisent qu'en cas de forte chaleur,

le stress du rationnement associé au stress de la chaleur augmentent

la mortalité: 21,2 vs 13,9%.

Dans leur essai, Matics

et al. ont ajouté une variable intéressante: supplémentation

ou non de l'aliment post-sevrage (Oxytétracycline 500 ppm et Tiamuline

50ppm) distribué entre 4 et 9 semaines d'âge, alors que tous

les lots consomment ensuite un aliment " blanc " pendant les

semaines 10 et 11; tous les lots sont à ce moment alimentés

ad libitum. Aucune différence n'a été observée

sur les performances de croissance; en revanche, les lapins qui consomment

l'aliment supplémenté en post-sevrage ont ingéré

moins d'aliment (7,2% en moins) que l'autre lot après le passage

à l'aliment blanc.

Gualterio et al. ont voulu tester le fractionnement de la distribution

de l'eau de boisson en comparant un lot à volonté avec 3

lots qui recevaient de l'eau pendant 4h /jour selon 3 modalités

(1 x 4h, 2 x 2h, ou 4 x 1h). Les résultats de cet essai réalisée

dans un élevage standard sont assez surprenants puisque la forte

baisse de la consommation d'eau (jusqu'à 79% par rapport à

l'ad libitum avec la distribution 1 x 4h) ne s'accompagne pas d'une baisse

de l'ingéré en aliment (10 cages de 6 par lot).

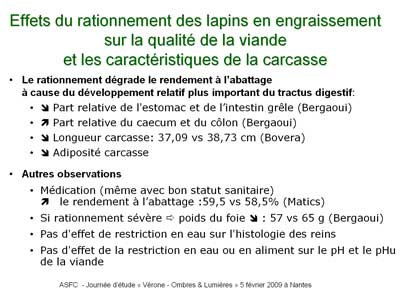

1.2. Effet du rationnement

sur la qualité de la viande et les caractéristiques de la

carcasse

|

Quelques soient

les études, le rationnement dégrade le rendement carcasse

qu'il soit mesuré à chaud ou à froid. L'explication

avancée est souvent le développement relatif du tractus

digestif. Bergaoui et al. arrivent au même constat mais vont

plus loin en étudiant les proportions des différents

segments du tube digestif. Ils constatent que le rationnement réduit

la part relative de l'estomac dans le tractus digestif (23,7% pour

le lot rationné en continu à 70% vs 25,2% pour le

lot ad libitum) et la proportrion de l'intestin grêle (22,7%

vs 28,3%). Par contre le rationnement augmente les proportions de

caecum (41,0% vs 35,13 ) et de colon (12,6% vs 11,4%). |

Il serait intéressant

d'étudier aussi l'impact des techniques d'alimentation sur la couleur

et la tendreté de la viande alors que ce sont des critères

qui risquent de devenir important pour le consommateur à l'instar

de ce qui se passe dans la filière volaille.

Par ailleurs, le fractionnement de la distribution des aliments n'a pas

été évoqué lors de ce congrès. Cette

pratique mérite certainement d'être étudiée

|

L'équipe italienne de Dalle Zotte a étudié l'effet de l'alimentation des futures reproductrices entre 15 et 23 semaines d'âge (1ère mise bas) sur les performances et la qualité de viande de leurs progénitures. Toutes les lapines

reçoivent l'aliment C à volonté après

la 1ère mise-bas. |

Tableau 3 : Effet de l'alimentation des

futures reproductrices sur les performance de leurs descendants

(Dalle Zotte et al.)

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

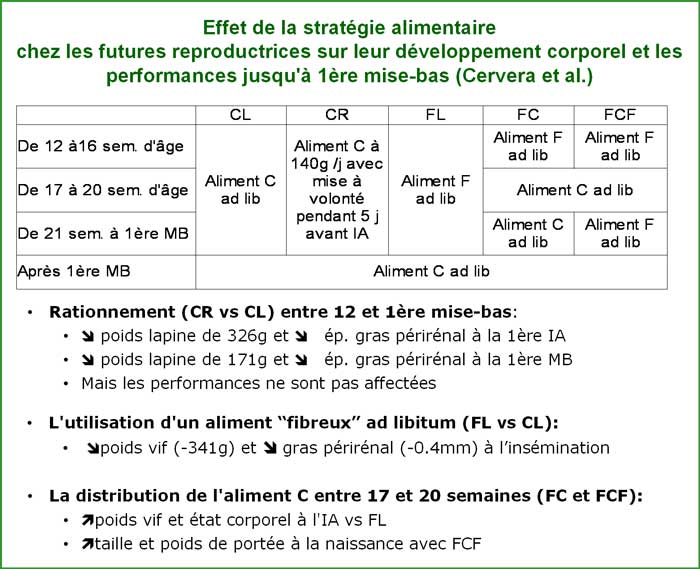

De son côté, l'équipe espagnole de Cervera et al. a comparé différentes stratégies alimentaires à partir de 12 semaines d'âge et jusqu'à la 1ère mise bas, incluant l'utilisation d'un aliment classique (C) ou fibreux (F) et un rationnement (lots R) ou non (lots L).

La restriction alimentaire (CR vs CL) affecte le poids des lapines et l'état corporel des lapines à la 1ère insémination (-326g de poids vif et 0,57mm d'épaisseur de gras périrénal en moins) et à la 1ère mise bas (-171g de poids vif et 0,26mm d'épaisseur de gras périrénal en moins). Cependant, les performances des lapines ne sont pas affectées. L'utilisation d'un aliment riche en fibres réduit aussi le poids vif (-341g) et le gras périrénal (-0,4mm) à l'insémination entre le lot FL et le témoin CL. La consommation de l'aliment C entre 17 et 20sem. (lots FC et FCF) permet de gagner en poids vif et état corporel à l'insémination grâce à un ingéré énergétique plus élevé (+149kJ /kg, FC et FCF vs FL) et améliore la taille et le poids de portée à la naissance avec FCF. La consommation d'aliment pendant la 1ère semaine après la mise bas est significativement différente, plus faible pour CL, plus forte pour FL et FCF. Mais cette différence disparaît pendant le reste de la lactation. La production laitière est similaire pour les différents groupes mais le poids de portée au sevrage est plus faible avec CR.

Perrier G., Ouhayoun J. 1996. Growth and carcass traits of the rabbit in a comparative study of three modes in feed rationing during fattening. Proc 6th Word Rabbit Congress, 1996, Toulouse, France, vol.3, 225-232.

_____________________